程序的内存布局

程序的内存布局

2025/8/10...大约 5 分钟

概览

当一个 C++ 程序被操作系统加载到内存后,操作系统会为它分配一个独立的虚拟地址空间。这样做的好处是:每个进程都拥有彼此隔离的运行环境,不会直接干扰其他进程的内存,既保证了安全性,也方便操作系统进行内存管理和调度。

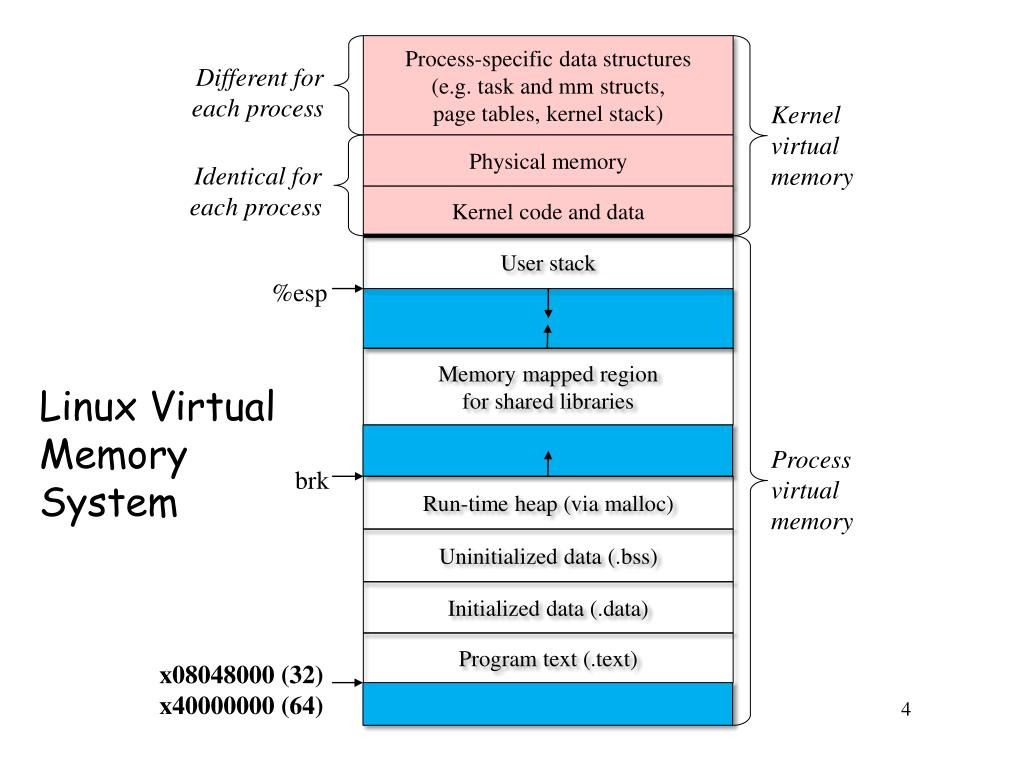

在这个虚拟地址空间中,不同的内存区域有着各自的职责,就像一座工厂里不同的车间专门负责不同的生产任务。下表总结了这些区域的结构、作用及它们为何这么设计(以 32 位或简化的 64 位模型为例):

| 区域 | 说明 | 特点 | 设计原因 | 增长方向 |

|---|---|---|---|---|

| 代码段 (.text) | 存放程序的机器指令 | 只读,可共享,防止被意外修改 | 保障代码安全性和多进程共享效率 | 固定 |

| 已初始化数据段 (.data) | 存放已初始化的全局/静态变量 | 可读写 | 提前分配并初始化,方便快速访问 | 固定 |

| 未初始化数据段 (.bss) | 存放未初始化的全局/静态变量,启动时清零 | 可读写 | 节省可执行文件大小,启动时由系统统一清零 | 固定 |

| 堆 (Heap) | 动态分配内存(new / malloc) | 程序员手动分配与释放,易内存泄漏 | 提供灵活的内存分配能力,满足运行时变化需求 | 向高地址增长 |

| 内存映射区 | 动态库、文件映射、共享内存等 | 灵活,可按需加载 | 支持动态加载功能和高效的文件/进程间通信 | 不固定 |

| 栈 (Stack) | 函数调用帧、局部变量、参数、返回地址 | 系统自动管理,空间有限,可能栈溢出 | 提供快速的内存分配与释放机制,保证调用有序 | 向低地址增长 |

Linux进程下的虚拟地址空间结构

内存布局与ELF文件结构的对应关系

ELF文件与内存中的部分区域映射关系如下:

- ELF文件的

.text节区 → 内存中的代码段(.text) - ELF文件的

.data节区 → 内存中的已初始化数据段(.data) - ELF文件的

.bss节区 → 内存中的未初始化数据段(.bss) - ELF文件的其他节区(如

.rodata、.symtab等)也会被映射到内存的相应区域

这种映射关系是由操作系统的装载器(Loader)根据ELF文件头(ELF Header)和程序头表(Program Header)中的信息完成的。程序头表中描述了每个段的类型、大小、偏移量和在内存中的地址等信息,装载器根据这些信息将ELF文件的各个部分加载到内存的对应位置。

内存区域详细介绍

总结

程序的内存布局是在加载过程中由操作系统的装载器确定的,具体过程如下:

- 创建虚拟地址空间:操作系统为进程分配一个独立的虚拟地址空间。

- 解析ELF文件:装载器读取ELF文件头,获取程序的入口点地址、程序头表和节区头表的位置等信息。

- 映射代码和数据:根据程序头表中的信息,装载器将ELF文件的代码段(

.text)、数据段(.data)和BSS段(.bss)映射到虚拟地址空间的对应位置。 - 分配堆和栈空间:装载器在虚拟地址空间中为堆和栈分配内存区域。堆通常位于数据段的上方,栈则位于用户空间的顶部。

- 加载动态库:如果程序依赖于动态库,装载器会将动态库加载到内存映射区,并更新程序中的符号引用。

- 初始化:最后,装载器调用C++运行时库(CRT)完成全局变量和静态变量的初始化,然后跳转到程序的入口点(通常是

main函数)开始执行。

通过这个过程,ELF文件中的各个节区被映射到内存中的对应区域,形成了我们所看到的程序内存布局。